|

Presentación fácil de Aristóteles:

|

|

http://www.slideshare.net/minervagigia/aristteles

Otra presentación:

http://www.slideshare.net/nieveslopez/aristteles-power-point |

ESQUEMA GENERAL

1. Marco histórico e conceptual 2.5

puntos

-Situar o autor no marco histórico-cultural e filosófico da súa época

-Cuestión contextual:

1Crítica

da doutrina platónica.

2. Antecedentes

presocráticos

3. O

tránsito cara o mundo helenístico.

2. Comprensión: 6 puntos

- Física e metafísica en Arsitóteles: Hilemorfismo, cambio e causalidade.

- Ética y política en Aristóteles: A areté, a

idea de Polis e a condición de cidadán.

3. Cuestión transversal: 1.5 puntos

Relacións (de

semellanza ou diferenza) con outros autores, correntes filosóficas ou épocas da

Historia da Filosofía.

.jpg)

1. CRÍTICA A LA DOCTRINA PLATÓNICA

http://youtu.be/kus-TJuYeAI

1*Aristóteles considera la ontología platónica poco consistente. De hecho su Metafísica está elaborada en parte, como reacción a la platónica. A pesar de ser discípulo de su maestro decía “que prefería la verdad a la amistad”. Consideraba que las ideas platónicas no cumplían su función de explicar la realidad.

2*Platón propuso el “dualismo ontológico afirmando que las ideas son transcendentes a las cosas, es decir, anteriores, superiores, separadas y absolutamente diferentes de las cosas.

Aristóteles propuso el “naturalismo aristotélico” o “Realismo metafísico” que afirma que sólo existe un mundo el natural o sensible, el de los seres o cosas particulares o substancias(1ª). Platón para explicar el problema del mundo propone(se inventa) otro superior y anterior, con lo que duplica el problema.

*Aristóteles dice que si las ideas estuviesen separadas de las cosas no interferirían en las cosas y sí que lo hacen. Pero es que ¡es imposible separar la idea de la cosa!, ¡al contrario!, la idea forma parte, es inmanente a la cosa, existe dentro de la cosa(“in re”). ¡Es absurdo separar la esencia, “lo que te hace ser”, de la cosas mismas!, o lo que es lo mismo, ¿cómo es posible que lo que una cosa es no resida en el objeto sino fuera de él?. También podríamos decirlo de esta forma: si las ideas fuesen transcendentes a las cosas no podrían determinar a las cosas a ser esto o lo otro.

*La idea/esencia da necesidad y permanencia a la cosa. Frente a la irrealidad de la Teoría de las ideas Aristóteles expone su Teoría de la substancia.

La respuesta de Aristóteles a la pregunta que Sócrates dejó formulada, ¿por qué los conceptos tienen consistencia semántica? No porque, como creyó Platón, existiesen independientes de las cosas sino porque existen pero "en la substancia".

*Coinciden también en su idea del mundo: éste no es una entidad mecánica movida al azar, sino un cosmos determinado por un Ente.

*La relación idea-cosa no es posible explicarla con la relación de participación. Platón intentaba con esta metáfora dar ser e inteligibilidad a las cosas pero esta metáfora no explica nada y añade confusión. Los mitos y las metáforas usados por Platón son conceptos bellos pero vacuos e inducen a la confusión. Frente a ello, Aristóteles propone la ciencia y el rigor conceptual.

Aristóteles afirma pues que entre las cosas existe una relación pero que para comenzar a conocer esta relación hay que empezar por percibir las cosas mismas y no recurrir a algo ajeno a ellas mismas(las ideas). En esto sigue a la mayoría de los presocráticos que sostenían que la explicación de la realidad estaba dentro de sí misma.

*La explicación del movimiento por parte de Platón es problemática. ¿Por qué? Porque las ideas son estáticas y es difícil negar el evidente movimiento existente en el mundo sensible. Para explicarlo, Platón recurre al Demiurgo y a la propia imperfección de las cosas.

Aristóteles no tiene problemas a la hora de explicar el cambio o movimiento. Lo hace a través del concepto de acto-potencia, de la teoría de los motores y de la teoría de las causas.

*Platón toma como modelo de ciencia las matemáticas, una influencia pitagórica ¿pero por qué? quizá para corregir sus propias deficiencias explicativas de la realidad y dar a la realidad orden e inteligibilidad e inmutabilidad. Pero los entes matemáticos según su discípulo son puras abstracciones humanas.

Aristóteles usa en cambio como modelo para entender el mundo, la biología más adecuada para entender un mundo dinámico en continua interacción.

*La causalidad en Platón la identifica Platón con las ideas y con el Demiurgo. Aristóteles hablará de 4 causas que explican el movimiento.

Nota.

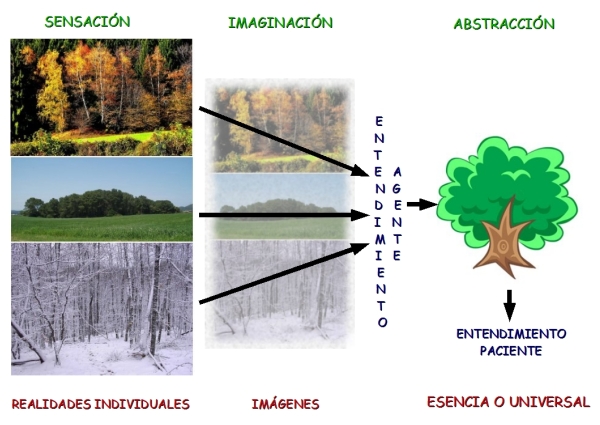

2. EL PROCESO DE ABSTRACCIÓN FRENTE AL ACCESO DIALÉCTICO A LAS IDEAS DE CORTE PLATÓNICO

Nota. Epistemología: es la rama de la F. que estudia el origen, la estructura y funcionamiento, los límites, y el objetivo del conocimiento humano.

Nota. Abstracción: operación mental que consiste en considerar un elemento(cualidad, estado, acción, hecho) aislado de su conjunto.

Aristóteles habla de que el alma elabora, forma las ideas a partir del conocimiento sensible de las cosas: las cosas le facilitan el material para que el entendimiento elabore las representaciones mentales(conceptos) de las formas.

Platón no hablaba de "elaborar" o "formar", sino de encontrar, recordar, para acentuar la independencia del alma respecto del cuerpo y de los sentidos, que solo le sirven de instrumento, no de material de conocimiento.

Aristóteles coincide con Platón en la def. de conocer("decir lo que las cosas son"). Y en el objetivo último del conocimiento verdadero o científico (idea/forma/esencia). También en que esas esencias las recogemos en forma de conceptos(representaciones mentales).

Pero discrepan en:

- al considerar que el universal o forma(ideas "ante rem") no se halla fuera de las cosas, sino en ellas("In re").

-en el proceso de conocimiento de esas esencias. Para Platón el proceso consiste en reavivar los conceptos/recuerdos a partir de percepciones de las cosas y recordar, o sea, relacionar unos con otros hasta comprender su unidad piramidal. Para Aristóteles el proceso es muy diferente. Los conceptos no están en la mente sino que son formados gradualmente por ella misma a través de un proceso de abstracción que comienza en la Sensación y acaba en el Entendimiento.

De lo que se trata en suma, es de un proceso inductivo, es decir, desde lo individual alcanzaremos su universal, su esencia. Este proceso inductivo, que parte de los sentidos y acaba en la Razón o Entendimiento, extraerá(abstracción) del particular el universal/esencia.

EL PROCESO DEL CONOCIMIENTO: "TEORÍA ABSTRACIONISTA"

Platón decía que al nacer, tenemos los conocimientos, pero enterrados/olvidados en el alma. Por eso hablaba de Reminiscencia, de una verdad escondida en nuestro interior que hay que redescubrir con el método dialéctico.

Al contrario que Platón, Aristóteles opinaba que los hombres al nacer somos "tabula rasa", somos un folio en blanco dispuestos a recibir conocimientos. El conocimiento se adquiere mediante un proceso con dos etapas necesarias:

1. CONOCIMIENTO INFERIOR O SENSIBLE o PERCEPTIVO:

A/ SENSACIÓN( Percepción o experiencia sensible). La sensación no es un dato inmediato sino el resultado de una organización de datos o impresiones materiales por los sentidos, que captan las impresiones que emanan de los objetos (es la única fuente fiable de información que poseemos). Captamos su materialidad, lo que hay de particular en un ser, pues es la materia lo que individualiza a los seres haciéndolos particulares.

La poseen tb los animales.

Nota. Los sentidos son:

-Sentidos propios. Cada sentido capta impresiones olfativas, gustativas, visuales, táctiles, auditivas. Y es imposible errar.

-Sentidos comunes. Captan simultáneamente la figura o contorno, el movimiento, el reposo, el número... Estos datos, sí son falibles. Podemos, e incluso lo hacemos con frecuencia, equivocarnos cuando calibramos el número de objetos que vemos, su figura, su movimiento...

-Sentido Común. Es el encargado de organizar los datos captados por los sentidos propios y comunes en los objetos correspondientes. Así, este color verde y esta figura redondeada los percibimos como manzana. Éste unifica las distintas percepciones procedentes del mismo objeto (por lo demás, este es el sentido que, según Aristóteles, nos informa de que estamos percibiendo cuando estamos percibiendo).

La actitud de Platón ante los sentidos es de desprecio, pero la de Aristóteles es de revalorización, considerándolos el inicio necesario del conocimiento y no mera apariencia, aunque los coloca en un orden inferior con respecto al Entendimiento. Volvemos a enfrentar de nuevo a Parménides(Sentidos:Opinión) y a Heráclito (los sentidos son válidos para conocer).

Desde esta perspectiva, Platón pertenecería a la corriente filosófica racionalista y Aristóteles a la corriente empirista.

B. IMAGINACIÓN o FANTASÍA. Es la facultad capaz de mantener presente la impresión sensible, aunque haya desaparecido el objeto que la provocaba. O sea, capaz de traducir la sensación captada a una imagen o "FANTASMA". Tb cuando soñamos imaginamos.

C. MEMORIA o Experiencia la capacidad de guardar y ordenar las imágenes que te permite comparar la imagen actual con las imágenes de nuestros recuerdos, que constituyen nuestra experiencia de las cosas particulares acumuladas.

Con la Imaginación le sacamos casi todo lo material y sugerimos la forma, y con la Memoria lo clasificamos y ordenamos en relación con otros seres particulares. Pero áun no hay comprensión, pues no contemplamos la forma en sí, pura.

D. CONOCIMIENTO INTELECTIVO O CONOC. SUPERIOR o ENTENDIMIENTO: capacidad de conocer/contemplar las formas puras, sin materia.

Tiene dos fases el Entendimiento:

1ª fase, ENTENDIMIENTO AGENTE, despoja al fantasma o imagen del resto de materialidad pero no concibe la forma, en ese sentido todavía está en potencia. Las ilumina para que luego el E. Paciente las "entienda"

2ª fase: ENTENDIMIENTO PACIENTE o PASIVO: recibe la forma y la "pone" en acto, entiende o comprende la forma, con sus características de unidad, fijeza e inmutabilidad, o sea, contempla la forma en sí y la convierte en concepto. Aquí la “forma pasa de potencia a acto”. Esto equivaldría más o menos al 4º grado de Platón.el entendimiento paciente puede volverse a las cosas y así llegar a conocerlas en su

ser.

Aristóteles tb explica el conocimento perceptivo e intelectivo, a través de los conceptos de potencia y acto. Y el entendimento es la posibilidad(potencia) de conocer la forma de los seres físicos concretos Las formas están contenidas en potencia en las sensaciones y en las imágenes de la fantasía e de la memoria. Conocer es actualizar esta doble potencia. El entendimiento capta la forma contenida potencialmente en las imágenes y la convierte en acto, dando como resultado un concepto.

Una vez alcanzado el concepto universal, es menester, al igual que sucedía en el caso de Platón(proceso ascensional y luego descensional desde el Bien), ponerlo en relación con el particular, con la cosa o substancia 1ª. ¿Cómo? A través de un proceso deductivo.

ejemplo:

Todos los hombres son mortales(definición de 1 característica de la forma o universal "hombre").

Sócrates es hombre.

Luego, Sócrates es mortal(particular).

De este modo se cierra el ciclo de conocimiento para Aristóteles, que, en resumen, tiene dos momentos: el proceso que va del particular al universal, que recibe el nombre de inducción, y el que se dirige del universal al particular, que se denomina deducción. Así pues el conocimiento verdadero es además demostrativo basado en principios lógicos:

Nota. Principio de la no-contradicción, que indica que nada puede ser y no ser al mismo tiempo.

Principio de igualdad, según el cual todo es igual a sí mismo.

Principio de la razón suficiente y principio de causalidad, según los cuales todo lo que existe tiene una causa.

Como Aristóteles cree que el número de formas es finito y que no es posible crear ninguna nueva, opina que se puede aspirar a una sistematización deductiva de todo el saber humano: o sea, un conocimiento que relacione a todos los individuos particulares con sus universales correspondientes. Así se creará la ciencia, que se expresa como un sistema ordenado de proposiciones acerca del mundo natural.

Este conocimiento nos informaría de:

+ en primer lugar, de qué es lo que existe (dato que obtenemos por experiencia).

+ en segundo término,nos informa, por abstracción inductiva, de los tipos de cosas (las formas) de eso que existe.

+ y, finalmente, mediante deducción, esto es, la relación del universal y el particular, de por qué lo que existe (particular) es lo que es (universal).

Como para Platón, para Aristóteles conocer es un proceso costoso que depende del talento pero tb del esfuerzo y de la educación. Pero para los dos es un esfuerzo que merece la pena porque de él, dependerá la felicidad humana.

Nota. Pero quizá quepa plantearse aún una cuestión: ¿por qué existe lo que existe? Esta pregunta, ignorada por el pensamiento griego(que dice que siempre ha existido algo), nos conduce directamente a la metafísica cristiana cuya respuesta es Dios.

NOTA.

GRADOS de CONOCIMIENTO.

Como ya hizo Platón, Aristóteles presenta el conocimiento como un proceso con diferentes grados y tipos, en el cual avanzamos desde un conocimiento superficial de la realidad hasta un conocimiento más complejo y completo.

Tres son, los niveles:

1. «Empireia» o experiencia: conocimiento limitado a los seres físicos concretos aisladamente, sin perspectiva general o de conjunto. Es común a todos los animales. A partir de aquí, todo coñecemento é xa exclusivo dos seres humanos, y ya no capta sólo los seres físicos concretos senón tb los principios de la realidad que explican la relación entre los seres: -

2. Saber práctico: orienta la conduta humana. E superior á experiencia porque require conocer la relación entre los seres físicos concretos. Pero tiene una limitación: trata sobre realidades inestables, variables. Tiene dos subtipos o subgrados:

-Técnica o «téchne»: sirve para construír objetos y dirigir las habilidades humanas. Ej. un zapatero.

-Prudencia o «frónesis»: sirve para orientar las decisiones y conductas y decisiones morales.

3. Saber teórico o especulativo : es el saber superior, porque carece de utilidad directa y tiene como único objetivo la comprensión profunda de la realidad, pues se ocupa de principios universales, necesarios e invariables. Hai tres graos en el saber teórico:

3.1 Ciencia o «episteme» conocimiento por demostración, siguiendo reglas lógicas.

3.2 Inteligencia o «nous» conocimiento por evidencia, sin demostración, por intuición (ej.principio de no contradicción).

3.3 Sabiduría o «sofia» es el conocimiento superior, e integra a los otros dos saberes teóricos, y es el que permite la comprensión de la realidad completa, de forma total e unitaria.

Contexto del texto y del autor:

Contextualización histórica

Aristóteles vivió en plena crisis del mundo griego clásico, época de las polis independientes y autónomas con alto grado de desarrollo económico, social,

político y cultural. Llegas una nueva

era en la que nunca llegó a reconocerse, el mundo helenístico, caracterizado

por la definitiva unión de las polis griegas bajo la égida de la monarquía

macedonia (Filipo II), la creación de grandes imperios en sustitución de las

periclitadas Ciudades- Estado (Alejandro Magno y sus herederos), y la propagación

de la cultura griega por todo el orbe civilizado que conllevó por un lado la helenización de

Oriente pero también paradójicamente, la orientalización de la cultura griega(retroalimentación).

Contextualización filosófica

La filosofía de Aristóteles es el canto del cisne de la filosofía griega

clásica recoge algunos de los logros más relevantes de la filosofía de aquella

época: el naturalismo de los jonios, los intereses metafísicos de los eleáticos

así como el sesgo racionalista de Sócrates y la vocación ético-política de la

Ilustración sofística y sobre todo de su

maestro Platón. El pensamiento de Aristóteles bebe de todas esas fuentes y

elabora a partir de todas ellas una gran y singular cosmovisión filosófica,

síntesis final de la filosofía griega en la era clásica. Pero la influencia

decisiva, aquella que está a la base del pensamiento aristotélico y en

oposición y confrontación con la cual desarrollará su obra, es la filosofía de Platón,

de la cual tomará ciertos préstamos pero de la cual también criticará,

cuestionará y rechazará aspectos esenciales.

Textos obligatorios:

OBRAS

Ética a Nicómaco Es uno de los primeros tratados conservados

sobre ética y moral de la filosofía occidental, . Compuesto por diez libros

que se consideran basados en notas sobre sus ponencias magistrales en el Liceo. La obra abarca un análisis de la relación

del carácter y la inteligencia con la felicidad.

Política. El Libro I habla de la ciudad (polis) en comparación con otros tipos de comunidades

y asociaciones tales como la familia y el pueblo. Comienza con la relación entre la ciudad y el hombre y, a continuación, específicamente del hogar modelo en miniatura del gobierno de la polis. A continuación, examina de qué manera puede ser la ciudad

que dice es natural.

Metafísica es una de las obras más controvertidas de Aristóteles. Sorprende por la asistematicidad.

Trata diferentes temas entre ellos analiza los distintos tipos de causa, forma y materia, la existencia de objetos matemáticos.

Se trata de una investigación no concluida, pues el

mismo Aristóteles se dio cuenta de las dificultades. Finalmente,

incluye la temática de la de Dios como principio y causa.

3. TRÁNSITO

HACIA EL HELENISMO (323 a.c-30 a.c)

* El modelo de polis, permitió el nacimiento de la filosofía

gracias a los principios de liberdad (eleutheria), igualdad ante la ley

(isonomía) y la expresión libre de las opiniones (isegoría) que regían las

relaciones entre la élite de los cidadanos. Pero Filiipo II y su hijo

Alejandro Magno, , se anexionaron las polis de la Grecia clásica.

*Definición de helenismo: civilización griega.

Las ideas y modos civilizadores de Grecia, se expandieron

por toda la amplia zona conquistada por Alejandro Magno. Éste, al ir

fundando ciudades, procuró la fusión de lo griego y lo bárbaro en una unidad

civilizadora superior. Lo que ahora diversifica a los hombres es el

hecho de participar o no de la civilización común griega. Es

un periodo de síntesis, de rasgos nuevos, pero unidos por la cultura griega. - El modelo

griego digno de imitación ya no fue político sino cultural: el helenismo

significó vivir o imitar una idea de lo griego como modelo de vida civilizada

que se extendió por todo el mundo conquistado por Alejandro.

* Aspectos políticos:

La monarquía de Alejandro y luego las

monarquías de sus generales macedonios rompieron los límites de las

ciudades‑estado (polis) como marco de organización política. Ahora, el

individuo pertenece a una comunidad más amplia, El ciudadano griego, cuya

actitud política se basaba en la participación y la autonomía, tuvo que

someterse a las normas macedonias. Ahora el ciudadano es un súbdito.

Con ello, la solidaridad entre los ciudadanos libres de la ciudad, se

resquebrajó, al tiempo que aumentaban las luchas entre los pobres.

En el modelo de polis, se permitía organizar la sociedad en función de las capacidades

y necesidades de los ciudadanos y conseguir que se desarrollasen plenamente.

Pero ahora el ser humano ya no era un

ciudadano que elegía a sus gobernantes, que tomaba decisiones relevantes, ya

no era un animal político como teorizaba Aristóteles, más bien era una

pieza, un individuo aislado, un "idiotes", un

súbdito.

Al mismo tiempo que entra en crisis el modelo de «polis», también entra

en crisis el modelo ético y político platónico y aristotélico. Surgen las

llamadas escuelas helenísticas

-El giro antisocial, el individuo no se debe

a la sociedad, ni que sólo en el seno de la polis puedan los individuos

conseguir su máximo desarrollo, sino, más bien, consideran que la

sociedad es la que impide el correcto desarrollo del individuo. Se puede ser feliz viviendo al

margen de la colectividad cívica.

-El giro práctico. Las

escuelas filosóficas helenísticas(epicúrea o hedonista, la estoica y la

escéptica) ya no buscan, como los de Platón y Aristóteles, elaborar

sistemas complejos de toda la realidad. Ahora el objetivo es mucho más

modesto: elaborar sistemas que estén al alcance de cualquiera ser humano y

que ofrezcan soluciones concretas a los problemas cotidianos. Salvar

y dar sentido a la vida individual y no a la vida comunitaria.

-Giro cosmopolita: aparición del

“cosmopolitismo” (en sustitución de la polis) como un nuevo territorio, una

nueva patria, en el que plantearse la vida humana el

sabio es un "cosmopolita", un ser humano más, miembro de una ciudad

sin fronteras, el mundo, sin clases, ni compromisos de grupo..

2 comprensión:

1. LA TEORÍA HILEMÓRFICA EN EL

SENO DE LA PHYSIS:

La kinesis o cambio. Los

principios del cambio.

La teoría hilemórfica nace de la

reflexión de Aristóteles sobre el proceso de cambio de los seres físicos

concretos o substancias. Es un tema que heredó de la filosofía presocrática,

tal y como lo presentaron VI-V a. C. Heráclito y Parménides(VI-V a.c).

Nota.

+Heráclito: la

causa es la propia materia que contiene en sí la causa del cambio: la

lucha constante de contrarios.

+Anaxágoras: la

causa es una causa eficiente "espiritual": el Nöus.

+Los atomistas:

la materia es un infinito número de átomos que se mueven

espontáneamente( por sí mismo y en todas

direcciones/al azar) y que chocan

formando seres y que al disgregarse hace

que los seres desaparezcan. La causa

pues del cambio

es la propia naturaleza de los átomos.

Con la teoría de la substancia y los accidentes Aristóteles describía

las propiedades de los seres físicos concretos, pero para entender la relación

entre esos seres físicos concretos y el cambio, Aristóteles presentó la teoría

hilemórfica: los seres físicos concretos están compuestos de materia (

"hyle") organizada de acuerdo a una forma ("morfos"). S=M+F

Aristóteles afirmaba de forma clara el cambio. Aunque no le satisfacían

las explicaciones de Heráclitoy Anaxágoras por insuficientes. Y rechazaba

totalmente la versión atomista pues era absurdo que los seres

cambiantes provengan del azar.

En definitiva, Aristóteles

cree que estos presocráticos planteaban mal el

problema pues no dejaban claro qué es el ser y qué es cambiar.

El error de Parménides era que entendía el ser unívocamente, en un solo

sentido como lo que es en acto/inmutable). Para Aristóteles el movimiento

es innegable y tiene lugar en el ser. Los seres no proceden del no

ser ni se convierten en no ser. Lo que pasa es que para

Aristóteles, el ser es análogo, es decir, tiene varios sentidos, o

sea, se dice de varias maneras: una de ellas es el ser en acto y el ser en

potencia que veremos más adelante.

Principios del cambio: materia, y los contrarios (forma y

privación).

La materia y la forma no existen por sí mismos, son el

"synolon", un compuesto inseparable, son dos

"coprincipios" de un ente: "cada uno de ellos sólo puede ser en

el otro". Sólo se pueden separar por abstracción. Pero no es

suficiente para explicar el movimiento. Se necesitará como ya veremos,

otro principio, la privación.

O sea, que en todo tipo de cambio, es preciso distinguir

necesariamente tres aspectos:

+ lo que aparece(nueva forma).

+ lo que desaparece(vieja forma).

+ y lo que permanece(la

materia-sujeto).

Por ejemplo: algo que no era

blanco llega a ser blanco; el ignorante y analfabeto se transforma en sabio,

etc. En estos casos, el movimiento tiene lugar desde lo no-blanco a lo blanco,

desde la ignorancia a la sabiduría, y, en general, de un término a su

contrario.

La forma se podría definir como:

•La esencia o Naturaleza de la

substancia 1ª(cosa) ; pues la forma es la responsable de que algo sea lo

que es. Tiene prioridad sobre la materia, o sea, ontológicamente es más

importante. O sea, la forma es lo mismo que el conjunto de

propiedades esenciales de un ser concreto que tb pueden estar en otros seres

concretos. Por eso a la forma tb se la llama "esencia genérica".

Ejemplo: Platón y Aristóteles

tienen la misma forma o esencia genérica (hombre).

• Lo cognoscible y

definible de la substancia(1ª); conocer algo es decir lo que es(su

esencia).

Nota.

Atención,

no confundir forma con "forma o aspecto físico" pues la forma

no es perceptible por los sentidos sino sólo por el Entendimiento

• es la substancia 2ª de

la substancia 1ª.

. La que determina el género y la especie del ente.

Ej. Ser humano: animal (género) racional (especie).

O sea, la forma que organiza

o estructura la materia tanto en el presente como en el futuro.

Y ¿cuántas formas hay? son limitadas en número y en su contenido. O sea,

que son/existen siempre las mismas. Por eso el hombre puede llegar a

sistematizarlas y desde ellas conocer la realidad(Ciencia).

Y la materia es:

Def.: Aquello de lo que está hecho el ser . Aquello que le da el

carácter sensible al ser. Aquello de lo que emanan las impresiones recogidas

por nuestra sensación.

Nos consta que los

individuos que comparten una misma forma (que son «lo mismo») son

diferentes entre sí. La razón de esto es que, aunque comparten la

misma forma, tienen diferente materia. Pero ¿no acabamos de afirmar

que todos estamos compuestos de materia? Sí, pero cabe hablar también de un cierto

carácter relativo de lo que se considera materia.

Por tanto, Aristóteles hay que

distinguir entre dos tipos de materia:

• Materia primera o prima o generalo "inteligible". Es común/general

para todos los seres. Constituye el substrato último de todo

cambio substancial, y su existencia es necesaria desde el punto de vista

lógico. No adopta forma alguna(indeterminada), ocupa espacio y no es

substancia, ni es perceptible por los sentidos, ni se puede descomponer, es

simple.

¿Pero por qué "esta materia”? Aristóteles tuvo que defender la

existencia de este tipo de materia como consecuencia de su concepción del

movimiento/cambio : todo cambio exige la presencia de algo permanente, de algo

que siempre esté; en el cambio accidental lo permanente es la

sustancia y lo que cambia los accidentes; pero el

problema se presenta en el caso de si el

cambio es de tipo sustancial pues en este tipo de

movimiento desaparece una sustancia y aparece otra, en este

cambio tan radical , no puede haber un momento en

que no haya nada( el no ser). Aristóteles creyó que se puede

superar la dificultad si aceptamos la existencia lógica/necesaria de una

materia 1ª. Su existencia nos parece, incomprensible pero es necesaria/

lógica para aceptar el cambio sustancial.

• Materia próxima o concreta o segunda o sensible(manifestación concreta de la

materia). Es la responsable de que los individuos que

comparten una misma forma sean diferentes entre sí. Por esta razón se la

llama también "principio de individuación" entre seres concretos de

una misma especie.

Tú y yo, por ejemplo, somos

humanos porque compartimos una idéntica estructuración de la materia: tenemos

corazón, pulmones, estómago... Pero esta organización de la materia no acontece

en general, sino en individuos concretos. Tu estómago es tuyo y no mío, la

carne y los huesos son de cada uno de nosotros).

Confiere la prioridad a la forma porque:

1) Es la esencia de la cosa,

"aquello que hace que la

cosa sea lo que es ".

2) Es definible y cognoscible mediante la razón. (mediante los sentidos conocemos a

los objetos concretos e individuales, por ejemplo: rosas de muchos

colores y tamaños. Pero, sólo por medio de la razón captamos la esencia

universal de "rosa" aquello que hace que todas ellas, a

pesar de sus diferencias individuales, sean "rosas" y no

"margaritas").

¿Qué es entonces el movimiento/cambio?

Como ya hemos dicho anteriormente, el cambio se produce cuando un ser concreto pasa de un estado de ser a otro estado de ser".Pasar del «todavía no» al «ya», esto es, pasar de la potencia al acto.

Por eso, el movimiento no es el paso del "ser" al "no-ser", como afirmaba Parménides. Aristóteles reconoce que no es fácil entender el movimiento ya que no es ni acto ni potencia sino una especie de "acto incompleto": es la actualización de las potencias.

¿Cuál es el fin del movimiento?

El acto y la potencia son principios del ser que explican cómo las sustancias buscan adquirir la perfección que les falta. El acto expresa la perfección de un ser en un momento dado (su actualidad). La potencia designa lo que puede llegar a ser (sus posibilidades), la situación que puede adquirir y todavía no tiene: el niño en acto es joven en potencia. Y el joven en acto es anciano en potencia.

El acto posee prioridad absoluta sobre la potencia. Desde un punto de vista temporal, la potencia sólo puede ser potencia de un acto determinado previo. Aunque una semilla parezca cronológicamente anterior al acto, no es así: la semilla procede de un árbol en acto. Desde el punto de vista ontológico, el acto es el fin de la potencia, aquello hacia lo que está orientada la potencia: «los animales no ven porque tienen vista, sino que tienen la vista para ver». Aristóteles tenía una concepción finalista o teleológica de la realidad.

La potencia puede ser de dos tipos:

+Potencia activa ( potentia ), que es el poder o facultad de producir un efecto en otra cosa. La posee, la causa eficiente

+Potencia pasiva ( posibilitas ) o posibilidad de pasar de un estado a otro y de recibir la acción de una potencia activa. La posee, la causa material.

por ejemplo el fuego tiene el poder o facultad de quemar y la madera la posibilidad de arder.

Nota. "Teleologismo" o finalismo: concepción de la realidad que defiende que los seres se dirigen hacia un fin determinado, cuyo responsable suele ser un Ser inteligente(Motor Inmóvil).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sus estudios de biología le influirán mucho a la hora de interpretar la Naturaleza.Todo ser físico concreto tiende, de manera natural, a poner en acto sus potencias. Y estas son limitadas y vienen determinadas por su forma (existen potencias propias de los perros, de los lápices, de los robles, de los libros, de los planetas, etc.). Es decir, se busca la perfección realizando sus potencias.

ej. Un niño tiene la capacidad de ser hombre: es, por lo tanto, un niño en acto, pero un hombre en potencia. Es decir, no es un hombre, pero puede llegar a serlo.Si la forma es «ser humano» podrá enamorarse, hacerse más listo, podrá alimentarse o rezar, o saltar; pero si la forma es «balón» no podrá enamorarse, ni podrá hacerse más listo, o rezar, pero podrá hincharse o deshincharse, por ejemplo).

Vemos pues que el cambio es inherente/propia a los seres, ser, pues sólo cambiando, los entes actualizan las potencias que les permiten ser lo que son. Para Aristóteles el cambio es el resultado de la tendencia de la naturaleza a desarrollarse, es decir a perfeccionarse. En cambio, Platón lo consideraba el resultado de la imperfección. En Platón el intento de perfección de las cosas es una labor que realiza el Demiurgo tomando como modelo las Ideas, y por lo tanto es un principio externo a la cosa. Mientras que en Aristóteles el impulso del cambio es inherente/inmanente al propio ser concreto.

![clip_image002[3] clip_image002[3]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx_1Ta8Y5_zJwmEm0fQXDlwV7Vq6Mxj95KVc2xHlKHUyinOZDCuWfgBO1oztzxsr7MwqhY4MCAoDqFT1vp-XGnwFHYY9EsYOPGLCpkEqq_yl8mm79AkrftLF9EwZMw9l65BDAgL-TEAcst/?imgmax=800)

Tipos de movimiento o cambio:

Aristóteles considera algo evidente, conocido por experiencia, que todos los seres naturales están en movimiento. Por eso si ignoramos qué es el movimiento nunca podremos saber qué es la naturaleza. Distingue diversos tipos de cambio o movimiento:

A Substancial: corrupción de la substancia y generación de una nueva substancia. Es aquí donde usa el concepto de materia prima que es la que permanece. Lo que varía (lo que se pierde y lo que adquiere) es la forma.

Es decir, cuando se produce un cambio substancial, se pierde una forma y se gana una nueva forma, pero siempre permanece y se parte de la materia prima. En el nacimiento la materia prima toma una forma y en la corrupción de un ser concreto pasa a ser materia prima para poder incorporar una nueva forma.

B Accidental: En este caso lo que permanece también es la materia segunda -o en cierto sentido, la casi totalidad de la substancia primera- y lo que cambia es alguna forma accidental.

La razón de los cambios accidentales es la causa material. La materia se resiste a la adopción de una forma y por eso surgen los cambios accidentales.

Tipos de cambios accidentales:

• Movimiento cuantitativo, en función de la cantidad: crecimiento y disminución.

• Mov. cualitativo, en función de cualidades: alteración.Ej. el color

• Mov. locativo o traslación en el espacio.

Además de estos tipos de cambio, Aristóteles añade otro de vital importancia para entender lo que él entiende por "naturaleza":

- cambio natural: es el que surge espontáneamente de la entidad, sin que intervenga la acción humana o algo externo.

- cambio artificial o violento: es el que se da a causa de la acción humana.

Un árbol de hoja caduca pierde sus hojas en otoño de un modo natural, pero es podado artificialmente por el jardinero.

Esta distinción se aplica a todos los tipos de cambio anteriores, de modo que un cambio substancial o accidental puede ser natural o artificial.

2 La teoría causal: en su libro "Física".

Lo propio de las ciencias es conocer las causas de las cosas, el porqué de su existencia y de su ser. La Física, según Aristóteles, es la ciencia que explica las causas de los seres naturales.

Define causa como todo factor necesario para explicar o hacer entender, el proceso de cambio. Él fue, precisamente, el que formuló el "principio de causalidad": "todo cambio es producido por alguna(s) causa(s)", todo lo que exsite, existe gracias a algo.

Para que se dé el cambio, es decir, las substancias actualicen sus potencias deben concurrir necesariamente 4 "causas" según Aristóteles.

Precedentes filosóficos:

* Los presocráticos sólo se fijaron en una causa, la material.

*Platón, según Aristóteles, en dos causas(C.Eficiente y forma(Ideas)).

Aristóteles amplía el catálogo a 4 causas. Por eso en todo proceso de cambio deberemos explicar el sujeto al que afecta (materia y forma), el agente que lo produce(motor) y lo que se pretende alcanzar o fin(causa final).

Tipos de causas:

*Causas intrínsecas a la substancia. Actúan desde dentro de la substancia y son sus elementos constitutivos:

1ª CAUSA MATERIAL descubierta por los presocráticos(agua, aire, fuego, tierra). Un sustrato indeterminado que puede recibir cualquier forma(potencia pasiva). Responde a la pregunta de qué esta hecho el ser concreto.

2ª CAUSA FORMAL(esencia), aportada por Platón. Es la que hace que algo indeterminado pase a ser algo determinado, un "determinado modo de ser".

Con ella explicamos por qué es esa cosa y no otra.

*Causas extrínsecas a la substancia, :

3ª CAUSA EFICIENTE/MOTRIZ/ACTIVA: ser en acto que produce o desencadena el cambio accidental o substancial. Es anterior al cambio. Posee potencia activa. Influencia del Demiurgo. Es el productor del cambio, el agente que lo pone en marcha.

Hoy en día, identificamos causa eficiente con "causa" .En cuanto a las causas material y formal, ya no hablamos de ellas como causas . Son condiciones necesarias de una situación causal, en el sentido de que algo ha de haber en alguna parte para que suceda algo. En definitiva, la tendencia de la ciencia hoy, es tratar de establecer explicaciones en función de causas eficientes .

Con ella respondemos a la pregunta de quién lo cambiado.

4ª CAUSA FINAL(novedad de Aristóteles): es posterior al cambio. El proceso de actualización de las potencias o cambio, se halla orientado hacia un fin: la perfección, una acto1 en potencia2 busca ser acto2 para perfeccionarse. De ahí que sea la causa de la que dependen todas las demás. Es el objetivo final de todo cambio, el que le da sentido. Es la respuesta a para qué se ha cambiado.

El motor inmóvil

El motor inmóvil es la causa final extrínseca y necesaria de los seres, la perfección, sin el cual toda la potencialidad o dinamis de la naturaleza permanecería en la inactividad. Dios no puede ir hacia el mundo, pero el mundo no puede dejar de ir hacia Dios: «Dios mueve como el objeto de deseo»; este deseo es la dinamis o impulso de la naturaleza para realizar la forma y para ejecutar la correspondiente función para perfeccionarse.

Aporta estos argumentos acerca de Dios:

1ª tesis: "todo lo que se mueve, es movido por o gracias a otro”.

A/ Nada puede moverse a sí mismo, Si algo se moviese o se cambiase, a sí mismo, tendría y no tendría eso en que se convierte, lo cual es imposible según el pp. de no contradicción, esto es, ser y no ser blanco.

O sea, nada puede estar simultáneamente en acto y en potencia para el mismo aspecto).

B/Y las cosas, sin embargo, se mueven.

C/Luego, todo lo que se mueve es movido por, o gracias a otro anterior.

ej. Pensemos, por ejemplo, en la acción (movimiento) de blanquear algo. Supongamos que algo se blanquease a sí mismo. Para darse a sí mismo color blanco, tendría que tenerlo, pues nada puede dar lo que no tiene. Por otro lado, para recibir el color blanco tendría que carecer de él, ya que nada puede recibir lo que ya tiene.

2ª tesis: "es imposible que exista una cadena infinita de motores".

A/Un motor es aquello que mueve a otra cosa.

Tipos de motores:

-motor móvil: mueve al siguiente pero él es movido a su vez.

-motor inmóvil: mueve a todos los demás pero a él nadie lo mueve.

B/Imaginemos una cadena infinita de motores: A es movido por B, que, a su vez, es movido por C, este por D, y así sucesivamente. De todos ellos, puede afirmarse que mueven sólo porque son movidos y, consiguientemente, ninguno de ellos es la causa del movimiento que genera. No podemos pretender, por ejemplo, que B sea la causa del movimiento de A. Tendríamos que decir que B mueve a A porque ha sido movido por C. Pero tampoco esto es correcto, pues a C le ha imprimido el movimiento D... De este modo, si la cadena fuese infinita, no habría en realidad causa del movimiento, porque ningún eslabón de la cadena es causa del movimiento que genera.

C/ Por consiguiente, la cadena del movimiento es necesariamente finita. Luego, tiene que haber un primer motor responsable del movimiento: un motor inmóvil que mueve pero que no es movido.

"3ª tesis: el primer motor es inmóvil, acto puro e inmaterial".

• Es inmóvil, puesto que él es el responsable de todo movimiento.

• Es acto puro, piensa Aristóteles, porque el cosmos tiene la tendencia intrínseca de actualizar sus potencias, con lo que, si algo hubiera de potencia en el primer motor, tendería a su actualización, y entonces el primer motor se movería a sí mismo, cosa que ya hemos descartado.

• Y como la potencialidad de las substancias radica en la materia, y el primer motor carece de potencia, cabe concluir que es también inmaterial.

4ª tesis: "el primer motor mueve por vía de eficiencia y por vía de finalidad".

A/ El primer motor es, por un lado, responsable de la puesta en marcha de las cosas: la causa eficiente del movimiento.

B/ Pero es a la vez Causa final. Veamos: todo ser tiende a un fin: actualizar todas sus potencias, la perfección de su ser. Como en Platón, el universo aspira a la realización de las formas, de los ideales. Y afirma Aristóteles que el universo se mueve ¡por amor! por un anhelo amoroso de perfección. El amante se quiere perfecto y quiere lo perfecto. Y esta sed habita en todas las cosas.

Este primer motor, responsable del movimiento de todas las criaturas hacia su pleno desarrollo, es llamado por Aristóteles Dios. El orden del mundo. Resulta del simple movimiento de atracción que como fin produce en todo el universo.(Finalismo o teleología).

5ª tesis: ¿Cuál es la actividad única de este Motor inmóvil? pensarse a sí mismo".

A/ Puesto que el primer motor es inmaterial, la única actividad que desarrolla es el pensamiento. Pero se trata de un pensar intuitivo total directo, no indirecto o discursivo. Dios no piensa en el universo, que es eterno y material, ni es su creador. El Mundo y "Dios" son eternos.

B/Pero entonces ¿en qué piensa Dios? Pues tratándose del pensamiento de Dios, su objeto puede ser el mejor de todos los posibles: Dios mismo. La actividad de Dios es pensarse a sí mismo, como un ser pleno, puro. Absorto en su propia perfección, el Dios aristotélico no se preocupa de los desvelos de los hombres y de las bestias. Dios indiferente al mundo,

Vemos, pues, cómo la metafísica y la física de este pensador griego, merced a su análisis del movimiento, nos ha conducido a la teología filosófica.

Nota.

Ahora bien , fin puede entenderse de dos perspectivas:

1. como término u objetivo de la acción del cambio: entelequia.

2. como esas acciones energáticas que me arrastran a hacia un fin: energía. O sea, la atracción que genera el fin en la causa eficiente es la que mueve a la causa eficiente a producir su efecto. De ahí que el fin es lo primero en el orden de la intención ("pues la intención del arquero está en la diana antes que la flecha") mientras que la causa eficiente es primera en orden a la ejecución.

En todo cambio artificial , las causas material, final e incluso formal, dependen de un elemento externo o causa eficiente. Un ejemplo es el caso de una cama, la causa eficiente sería el carpintero; la material, la madera y los clavos; la formal, su estructura o forma, y la final/objetivo el de procurar descanso. Pero en los cambio naturales, Aristóteles piensa, la mayoría de las veces, como biólogo, y por eso afirma que la causa final y la causa eficiente están presentes en la causa formal. ¿Por qué? Porque los seres vivos se reproducen. La reproducción forma parte de su naturaleza/forma, por tanto los padres son la causa eficiente de los seres vivos. Al reproducirse, los padres producen seres con la misma forma por lo que tb son causa formal del nuevo ser vivo). Y, por último, la reproducción tiene como finalidad la conservación de la especie (forma, causa final de la reproducción).

Así que podemos afirmar que la diferencia fundamental entre los seres vivos y los artificiales es que los seres vivos están dotados de un principio interno de movimiento del que carecen los seres artificiales.

Ej. Si plantamos una bellota, por ejemplo, dadas unas condiciones adecuadas, crecerá de ella una encina o un roble por su propio impulso; si plantamos una cama, difícilmente crecerá otra).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La noción de causa final en la ciencia actual, no se admite, pues no explica la realidad. Pero sigue vigente para la ética actual.

Nota.

3 Jerarquía de seres y modos de ser.

Jerarquía de seres.

En la cosmología aristotélica se puede

observar en ella una clara influencia platónica. Se expone en sus obras “Sobre

el cielo” y “Sobre la generación y la corrupción”, así como en algunos libros

de la “Física”..

La física aristotélica es cualitativa y no

cuantitativa. Lo que sucede en el mundo no puede ser matematizado porque es

absolutamente heterogéneo: es el mundo de los cambios, del movimiento, de la diversidad,

de los fines. La naturaleza se

manifiesta como diversa y esto no es una apariencia, sino su intrínseca

realidad.

Sin embargo, hay una región del cosmos/universo que presenta tal armonía que no

puede ser explicada de manera similar a como se hizo con la naturaleza: el

cielo. Es ésta una región del orden, donde suceden también cambios

pero absolutamente predecibles, regulares, estables. Por ejemplo el sol sale todos los días y

los ciclos lunares se repiten incansablemente sin variación.

De ahí que A. afirme que el

Cosmos o Universo, que es finito y eterno, se

encuentra dividido en dos mundos o

regiones diferentes, el sublunar y el supralunar, reproduciendo de esta

forma en cierto modo el dualismo platónico:

1 Un mundo

sublunar (de la Luna para abajo).

. No hay quietud. Es nuestro mundo móvil y heterogéneo variado en cuanto a seres. Continuamente

nacen y perecen seres; otros modifican su tamaño, su peso, sus colores, su

posición o alguna otra cualidad

Los

movimientos característicos de los seres del mundo sublunar son finitos,

es decir, tienen un principio y un fin, y rectilíneos, (ascendentes

o descendentes).

Los movimientos no rectilíneos son

siempre violentos o forzados por algo exterior al cuerpo que

se mueve así. Es decir, suponen una violación del orden natural.

Aquí se encuentran los cuerpos

compuestos por los cuatro elementos fundamentales: agua, aire,

tierra y fuego, responsables del movimiento local de los seres. Cada uno de estos elementos tiene tendencia a ocupar lo que

Aristóteles denomina su «lugar natural». Así, el aire y el fuego tienden hacia arriba, y el agua y la

tierra, hacia abajo. En los minerales, por ejemplo, predomina la tierra (por

eso, cuando los arrojamos hacia lo alto, llega un momento en que paran y corren

hacia abajo), mientras que en el humo predomina el aire y el fuego (de ahí que

ascienda).

Además, todos los movimientos naturales dan

como resultado un orden del conjunto(teleología). Siempre hay una tendencia al

orden.

La tierra (que no es un planeta

para Aristóteles) ocupa el centro necesariamente. Al estar compuesta

del elemento tierra en su mayor parte, tiene forzosamente que ocupar el centro

del cosmos, su lugar natural. Por lo tanto estamos en una concepción geocéntrica del

universo.

Aristóteles, el primer gran naturalista de la historia,

creía que a todos los seres se los podía ordenar/clasificar en forma

jerárquica. Esta jerarquía vino a conocerse como escala de la

naturaleza, en el que los seres más simples ocupaban el escalón inferior

de clasificación y el hombre el más alto del mundo natural, de modo que todos

los organismos estaban distribuidos en los escalones intermedios.

2 Un mundo

supralunar (de la Luna para arriba).

Es la región que abarca la luna y todo lo que se halla más

allá de ella: cinco planetas o "cuerpos errantes" (Mercurio, Venus,

Marte, Júpiter y Saturno) , el sol y las estrellas.

Aquí impera un mayor orden,

armonía y regularidad. Y ello es así porque los cuerpos celestes no se componen

de los cuatro elementos materiales de la tierra, sino de otra materia, el éter, "lo que siempre corre", que es un material

sutil, óptimo, imponderable, transparente. El éter o la quinta esencia

es un elemento incorruptible y eterno que le otorga al cielo una homogeneidad y

perfección que no poseen los cuerpos terrestres. Los cuerpos celestes,

compuestos de éter, no vagan por el espacio vacío, que

es inexistente. Los planetas y las estrellas están

sujetas a unas esferas de éter que son movidas por motores inmóviles,

desplazando a los cuerpos que en ellas se encuentran. Gira la esfera y no el

planeta en el vacío. El elemento material éter que forma el mundo

supralunar tiene un movimiento (natural e intrínseco) circular y uniforme, o

sea, perfecto.

El universo aristotélico está lleno de materia donde el vacío no

existe; ; es eterno y no tiene historia; es ingendrado. Además

el universo es finito/limitado pero no está en el espacio. Esto es así porque si ocupara un espacio habría un algo, que no

es el universo más allá del universo mismo (que es todo lo que hay/existe), y

esto es imposible.

Por tanto la pregunta sobre el más

allá del universo o sobre dónde está el universo es absurda/ilegítima porque no

hay un recipiente (espacio) que abarque el universo como si éste fuera una

cosa. Más allá del universo mismo no hay nada porque él es todo lo que hay.

Todas las estrellas se encuentran a

idéntica distancia de la tierra y, más allá de su cáscara, donde no

hay ni espacio ni tiempo, está el motor inmóvil, acto puro, que ha movido

al mundo desde siempre, porque no es posible que algo esté en situación

contraria a su propia naturaleza. Este Dios gobierna el mundo

desde el exterior. Impulsa la esfera de las estrellas fijas, cuyo

movimiento se transfiere hacia la esfera de Saturno y así sucesivamente hasta

llegar al caparazón lunar; y esto repercute en el mundo sublunar. En

consecuencia, los caparazones no sólo se mueven, también transmiten el

movimiento.

En

este sistema se establece una jerarquía de seres a partir de la perfección del

motor inmóvil, que Aristóteles considera como una forma pura, como un ser

perfecto. Por tanto el criterio para clasificar a los seres es la mayor

o menor cercanía a la perfección.

Modos de

ser

LA ANALOGÍA DEL SER(El ser es análogo).

Nota.

Un

término es unívoco cuando tiene un único significado; por ejemplo, hombre. Un

término es equívoco, si tiene una pluralidad de sentidos independientes, pero

no tienen más coincidencia que la del vocablo(gato).

Vimos que

la palabra ser no es equívoca, a pesar de sus muchos sentidos, porque

estos tienen una conexión o unidad entre sí, pues no son enteramente dispares,

sino análogos. El ser, tiene su unidad en la sustancia, porque todos

los modos del ser son sustancia o afecciones(maneras de ser) de ella.

Por

tanto, el ser se dice o se predica, de muchas maneras, pero no se

quiere decir sólo que hay muchos entes, y muchas clases de entes, sino que la

palabra ser significa cosa distinta cuando digo que algo es un hombre, o que es

verde, o que son tres, o que una moneda es falsa. El “es” significa una cosa

distinta en cada ejemplo”, aunque siempre se basa, descansa en la

substancia.

Ej. caballo blanco: existe el caballo pero lo blanco no existe por sí

mismo, sólo existe en la substancia.

Nota.

Los

CUATRO MODOS DE SER:

1. el ser

por esencia (per se) o por accidente (per accidens)

2. el ser

según las categorías.

3. el ser

verdadero y el ser falso.

4. el ser

según la potencia y el acto.

1. Ser «PER SE» o substancial y Ser «PER ACCIDENS» o accidental

Aristóteles afirma la unidad del ser:

«el ser y la unidad coinciden». Pero no se trata de la unidad del ser total

(unicidad) que pretendía Parménides sino la del «ser» particular, propiamente dicho: la sustancia

particular (per se ) o Sujeto concreto. Todas las substancias son particulares,

únicas, diferentes.

Todas las demás formas de ser son sólo modificaciones o accidentes

(per accidens) de la sustancia: cantidad, cualidad, relación, lugar,

tiempo, posición, estado, acción y pasión. ¿Y por qué se dan los

accidentes en una substancia? la razón es que la materia se resiste a la

adopción de una forma y de resultas de esa resistencia(anánke) de la materia(

surge lo puramente fortuito, lo accidental(simbebekóta)

Sustancia y accidentes son pues las categorías supremas

del ser.

Si

decimos, por ejemplo, que el hombre es músico, esto es por accidente. Músico es

un accidente del hombre; es, simplemente, algo que acontece al hombre, pero que

no pertenece a su esencia. Si decimos que el justo es músico, también es per

accidens, porque los dos pertenecen como accidentes a un sujeto, hombre, que es

músico y justo.

2.

CATEGORÍAS o Predicamentos.—Las categorías pues son

los diversos modos en que el ser puede predicarse/decirse. Y son, por

ello, las manifestaciones o afecciones ( o “flexiones o caídas”)

del ser. Aristóteles da varias listas de estos predicamentos, y la más completa

comprende diez: sustancia (por

ejemplo, hombre), cantidad (de dos

codos de largo), cualidad (blanco), relación (doble), lugar (en el

Liceo), tiempo (ayer), posición (sentado), estado (calzado), acción (corta), pasión (le

cortan). No se trata de la diferencia entre estas cosas, sino de

que el ser mismo se manifiesta en cada uno de esos modos de forma diferente.

Por esto, si a la pregunta « qué es esto?» se responde «siete», es,

aparte de la verdad o falsedad, una incongruencia, porque el “es” de la

pregunta se mueve en la categoría de sustancia, y la respuesta en la de

cantidad. Estas categorías tienen una unidad que es justamente la

sustancia, porque todas las demás se refieren a ella: es el

caso más claro de la unidad analógica. La sustancia está presente en

todas las restantes categorías, que no tienen sentido más que sobre el

supuesto de ella, a la que en última instancia se refieren.

Cantidad: Accidente que hace extensa a la sustancia. (grande, pequeño)

Cualidad: Es el accidente que modifica la sustancia. (hábil, alegre)

Relación: Este relaciona las sustancias con otras. (cercano a , lejano a)

Acción: Capacidad de obrar de la sustancia. (verbo)

Pasión: Confiere la capacidad de sufrir un cambio. (herido, triste)

Tiempo: Es la medida de los cambios sucesivos de la misma sustancia. (1 hora, media hora)

Lugar: Es la localización de la sustancia. (aquí, allí)

Modo: Manera de ser, estar de la sustancia. (sentado, de pie)

Hábito: Es el accidente que resulta cuando la sustancia tiene algo contínuamente. (fumador, lector)

3. LO VERDADERO Y LO FALSO, de las cosas, la del ser. Aquí la

verdad o falsedad corresponde a la cosa misma. Algo es verdadero

cuando muestra el ser que tiene, y es falso cuando muestra otro ser que no es

el suyo, el aparente.

El disco

de plomo, como tal, es perfectamente verdadero, pero es falso como

moneda. Verdad, en griego, es el estar descubierto,

patente, y hay falsedad cuando lo descubierto no es el ser que se

tiene, sino uno aparente.

4. LA POTENCIA Y EL ACTO. Por último, el ser se divide

según la potencia y el acto. Un ente puede ser actualmente o sólo una

posibilidad. Pero hay que tener presentes dos cosas: en primer lugar, no existe

una potencia en abstracto, sino que una potencia es siempre potencia para un específico

acto futuro; es decir, la semilla tiene potencia para ser encina, pero no otra

cosa. O sea, que el acto es anterior (ontológicamente) a la potencia. El acto

está ya presente en la misma potencialidad. La encina está presente en la

bellota, y la gallina en el huevo. El mismo ser/ente tiene, pues, “un ser

actual y el ser potencia de otro ente”. Esto es sumamente importante para la

interpretación metafísica del movimiento.

Nota.

La

potencia puede ser de dos tipos:

+Potencia

activa ( potentia ),

que es el poder o facultad de producir un efecto en otra cosa. La posee, la

causa eficiente

+Potencia

pasiva (

posibilitas ) o posibilidad de pasar de un estado a otro y

de recibir la acción de una potencia activa. La posee, la causa material.

por

ejemplo el fuego tiene el poder o facultad de quemar y la madera la posibilidad

de arder.

Conclusión:

Vemos, pues, que los 4 modos del ser,

tienen una unidad analógica fundamental que es la de la sustancia. Por esto

Aristóteles dice que la pregunta capital de la metafísica es: «¿ qué es el

ser?», «esto es, ¿qué es la sustancia?»

Nota.

Pudiera parecer que el Dios aristotélico es sólo causa final y no la causa

eficiente que requiere la física. La contestación aristotélica sería que Dios

es causa eficiente porque es causa final.

5. LA IDEA DE CIUDADANO EN

ARISTÓTELES:LA ÉTICA ARISTOTÉLICA: ETHOS y PRAXIS, EL CONCEPTO DE

ARETÉ.

Introducción:

Esta disciplina se

enmarca en el ámbito de la praxis humana(acciones humanas), o su modo de vida.

El ethos al entenderse como un hábito, como un modo de ser, constituye para la

tradición griega como una "especie de una segunda naturaleza. La 1ª naturaleza" sería la de animal racional

Se trata de una

creación genuina y necesaria del hombre, pues éste desde el momento en que se

organiza en sociedad, siente la necesidad imperiosa de crear reglas para

regular su comportamiento y permitir modelar así su carácter y alcanzar así su

fin, su Bien. No es un Bien situado en otro mundo sino que es un fin al

que tendemos por naturaleza. Se trata, por tanto, de saber cuál es el Bien del

hombre. Para esto, antes de nada, es necesario saber qué es el ser humano.

¿QUÉ ES EL HOMBRE? (Antropología)

1. Como sustancia 1ª que es, el hombre es un compuesto de materia y

forma, que al ser un ser 5 vivo pasan a llamarse cuerpo y alma.

Ahora bien, ¿qué es el alma? la forma, aquello

que hace que la materia "viva". La materia tiene la capacidad de estructurarse

como materia viva. Tiene la vida en potencia. Y para llegar a estar viva de

hecho, es menester que la potencial vida se actualize. Y la forma que actualiza esa potencia se llama alma.

En consecuencia, todos los seres

vivos tienen alma, aunque de distinto tipo.

Al organizar la materia inerte en materia viva, la forma concede a la

materia la capacidad de realizar una serie de actividades que son propias de los seres vivos, las

llamadas "funciones vitales". Cada ser vivo tiene las suyas.

A/Los hay que, en su

relación con el medio, pueden desplegar una función de nutrición, crecimiento, reproducción: los

vegetales (función vegetativa).

B/ los animales, además de la anterior, desarrollan la función/acción locomotriz,

apetitiva(desear) y sensitiva(percibir o sentir), en respuesta a los estímulos

que reciben del medio y de sus necesidades (o apetitos) (función apetitiva).

C/ Y hay, por último, el ser humano, que suma a estas dos funciones otra

exclusiva: la capacidad de entender y deliberar(pensar para escoger/decidir

(función intelectual).

El

hombre es, así, un ser dotado de razón y voluntad, facultad que lo determina y diferencia,

convirtiéndolo en lo que es, y lo sitúa por encima de los animales, pues

"puede lo que estos pueden, y además, piensa y decide libremente".

¿Cuál es el fin del

hombre?

¿Cuál es el bien al que

tiende por naturaleza este animal dotado de logos? la felicidad(eudaimonía),

pues parece que todos la pretenden. La ética aristotélica es por ello

finalista/teleológica y "eudemonista".

Aristóteles, diferencia entre "BIEN y bienes". El Bien es el fin por antonomasia, el que se quiere por sí

mismo, el que te hace pleno. Los "bienes" son medios/fines

imperfectos pues aunque parezcan fines, en realidad son, medios para alcanzar

el Bien/Fin Supremo.

Pero ¿en qué reside este Bien llamado Felicidad?

1ª Respuesta

posible: en el placer,

como afirman los hedonistas. Pero, la vida feliz es, dice Aristóteles, la

dedicada a la(s) actividad(es) plena(s) que actualice(n) tus potencias; y el

placer no es una actividad, sino su resultado. Como mucho, el placer será un

añadido a la actividad que andamos buscando, un bien/medio para alcanzar la

felicidad.

2ª Respuesta

posible: los honores que

recibe. No lo es. Hay dos razones: la primera es que parecen depender más de

quienes los conceden que de quienes los merecen (hay quien recibe honores sin

merecerlos y quien, mereciéndolos, no los recibe); la segunda es que aquello

que nos hace dignos de los honores ha de ser más valioso que estos.

3ª Respuesta

posible: la acumulación de

riquezas. Este comportamiento carece de sentido para Aristóteles, pues

convierte en finalidad de la vida aquello que sólo tiene valor de medio: las

riquezas no pueden quererse por sí mismas, sino por aquello que permiten

conseguir. Son tb consideradas sólo un medio/bienes más para alcanzar la

felicidad.

4ª respuesta, y la definitiva: las acciones

virtuosas. La virtud es el desarrollo pleno de nuestra

naturaleza (racional), mediante una serie de acciones que están comprendidas en

dos tipos de virtudes:

A/ Primero, la razón

debe someter a su control lo irracional de mí(lo vegetal y animal). Son las

llamadas virtudes éticas.

B/ Gracias a eso y por

otro lado, acciones para desarrollar plenamente nuestra racionalidad. Virtudes dianoéticas.

Esto exigirá:

+ coñecemento del objetivo final de los actos.

+ voluntad para lograr ese objetivo: esfuerzo, disciplina,

dedicación.

+ conocimiento de los medios para lograr ese objetivo.

En definitiva, educación, y amor por lo que está bien hecho.

A/ VIRTUDES ÉTICAS/Morales/"Volitivas":

Def. “una actitud o estado de ánimo de la voluntad para obrar

de acuerdo con aquella regla por la que se regiría un hombre justo: huir de los

extremos pues son viciosos(por defecto o por exceso)” y

usar la razón para situarse en el justo medio entre dos vicios".

Ej. Yo decido cuándo comer.

¿Y cómo alcanzaremos este tipo de

virtud? Sabiendo que el hombre es un animal de costumbres, tenemos que

lograr que un hábito racional que consiste en huir de los extremos viciosos(por exceso o

por defecto) situándose en un racional o calculado justo medio. De ahí la frase, "el hábito hace la

virtud".

Este

hábito es :

+adquirido a base de repetir actos.

+ operativo, eficaz. Pues hace

posible la ejecución de esos actos adecuados.

+ libre, pues el camino de la virtud

conlleva elección, o sea, requiere elección/voluntad.

Ej. La generosidad es un

punto medio entre el despilfarro y la tacañería; la valentía un punto medio entre

la temeridad y la cobardía, la templanza en el placer, medio entre la insensibilidad y la

intemperancia, la mistad es el justo medio entre la indiferencia y la

posesión...

Este calculado punto medio está influido por la simetría matemática pitagórica.

Además es ejemplarizante para los demás: el virtuoso lo es para sí mismo y para los demás. Por tanto el cálculo

del justo medio se puede enseñar. Pero ello sólo en cierta medida,

porque Aristóteles añade una matización que refleja su sensibilidad para las

diferencias personales. El término punto medio, no es absoluto, el mismo para todo el

mundo, sino relativo, depende de cada uno de nosotros; es relativo, depende da las as tendencias naturales de ada uno y las circunstancias

que concurren en cada caso..

ej. Si uno es propenso a la

cobardía, deberá buscar su punto medio, apuntando hacia la temeridad; quien

tenga predisposición al despilfarro, habrá de inclinarse hacia la tacañería. Un

joven debe ser más propenso a la valentía que uno viejo.

Aquí vemos la influencia de la medida en la medicina griega que consideraba a

cada persona diferente a la hora de proponer las dosis medicinales.

¿Pero por qué preferir la mesura al

desenfreno? no es una

renuncia ascética al estilo de Platón. Toda obsesión es irracional pues no hay

medida sino descontrol y locura, va contra la naturaleza humana, que es ante

todo racional. Es el mejor modo de

aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Es precisamente no

obsesionándose con nada como puedes disfrutar de todo.

O sea, se trata de perfeccionar la voluntad, el carácter/temperamento, las

pasiones/apetitos, mediante la razón, de predisponernos para obrar

siempre, de forma racional. Así hablará de:

*

templanza, fortaleza de ánimo.

*

justicia o armonía externa e interna, de altruísmo, de sinceridad y generosidad

etc.

Nota.

Sin embargo, Aristóteles

también afirmará que no toda acción ni toda pasión admite el término

medio, pues hay cosas malas en sí mismas: pasiones malas en sí mismas son

la malignidad, la desvergüenza y la envidia, y malas acciones en sí mismas el

adulterio, el robo y el homicidio.

2.VIRTUDES DIANOÉTICAS o INTELECTUALES.

Aquí no se trata de elegir, sino de conocer. Las virtudes éticas preparan a la razón para llevarla a su plenitud. Logramos

con ella bienestar pero no felicidad. Necesitamos otro tipo de virtudes, las

dianoéticas. Porque la perfección de la razón en sí, su plenitud, no se logra por hábito sino por una instrucción/educación

pormenorizada y continua que permitirá alcanzar esas virtudes.

Para Aristóteles, el conocimiento no tiene porque

ser útil, aunque suele serlo. Gracias a él, logramos conocer, eliminar los

miedos y hacer elecciones más prudentes y lógicas y convenientes para nuestra

vida. Pero lo realmente importante del conocimiento es que es la forma más pura de ser lo que somos: seres

racionales.

Dicho de

otra forma, Aristóteles valora la contemplación intelectual

de la realidad como la forma más

perfecta del comportamiento humano.

¿ Pero cuáles son esas virtudes dianoéticas?

Distingue Aristóteles

los siguientes tipos de conocimiento ―y por lo tanto de virtudes

intelectuales―:

Respecto del conocimiento

teórico o especulativo de la verdad:

nota: especular?reflexionar sobre cuestiones teóricas

- Epistéme o ciencia:

aptitud cuya finalidad es conocer lo universal a través de la

demostración. Matemáticas.

- Noûs, intelecto o inteligencia:

consiste en la habilidad para captar intuitivamente la verdad de los

primeros principios de las ciencias; Matemáticas y filosofía 1ª o

metafísica.

- Sophia, sapiencia o sabiduría:

es el amor puro al conocimiento que permite avanzar y contemplar hasta los

últimos y supremos fundamentos de la verdad; por ejemplo a Dios. La

filosofía 1ª y la teología.

Respecto del conocimiento práctico (que orienta la acción

y aprende de esa acción-experiencia):

- Tékhne o arte:

habilidad para la creación y modificación de las cosas con ayuda de una

regla verdadera; Medicina, escultura, poesía.

*Phronesis o prudencia:

consiste en saber dirigir correctamente la vida individual, familiar y

política; nos permite distinguir lo que es bueno de lo que es malo y encontrar

los medios adecuados para nuestros fines propiamente humanos: éticos y políticos.

6. LA IDEA DE CIUDADANO EN ARISTÓTELES: la

idea de polis y la condición de ciudadano. O sea, POLÍTICA.

*Aristóteles, inspirado por Sócrates y Platón, consideraban

que el relativismo sofista era un punto de vista equivocado, y que la razón humana, correctamente usada, permite

describir objetivamente el mundo y el

ser humano, y fundamentar

normas morales y leyes políticas válidas en todo tiempo y para

cualquiera persona o sociedad.

* Coincide con Platón en la

"idealización" del papel del Estado. Como en Platón,

la ética aristotélica apunta y

está subordinada a la política, . La polis/ciudad-estado es para

Aristóteles y para Platón, una forma natural de vida humana, es la forma

ideal de vida ética y política. Si para Platón el ideal es hacer una ciudad justa, para Aristóteles es hacer una ciudad feliz.

Platón y Aristóteles al idealizar la polis intentan frenar la inevitable decadencia de las Polis

Podemos distinguir tres aspectos dentro de la Política: el

origen de la ciudad, la finalidad del Estado y su forma de gobierno y los

grupos humanos en la ciudad.

1. Origen del estado/polis?

La polis es una comunidad

de hombres, un todo que da sentido a sus partes. El ser

de la comunidad política es natural, no artificial("NATURALISMO POLÍTICO"). No es algo pactado y construido

por los hombres ( Hobbes o Rouseau) sino algo innato, espontáneo, que pertenece a su naturaleza, es una inclinación

natural que tiene el hombre a asociarse, a ser social, a integrarse en una

"polis", a ser un animal político.

Las formas naturales de organización

social son sucesivamente:

+Familia que forma la unidad económica básica(cubre

las necesidades básicas, cotidianas, del hombre formado por la familia y sus

posesiones incluidos los esclavos))

+ Aldea: varias familias.

+Tribu: varias aldeas.

+ Polis: culminación

del desarrollo de las distintas asociaciones humanas (familia, tribu, aldea).

Genéticamente es 1º el individuo, la

familia, la tribu, pero metafísicamente el

Estado es anterior/ superior al individuo, a la familia, aldea, tribu; pues

sólo la polis puede bastarse a sí misma (autarkeia), y no es

necesaria otra organización superior, ¡lo tiene todo!, no sólo para desarrollar

la vida(familia, aldea, tribu) sino la "vida buena"/Felicidad. Por

eso esta autarquía de la polis no es exclusivamente económica, sino sobre todo ética y política. Eso explica la necesidad de la educación DE

LOS CIUDADANOS EN LA VIRTUD.

“sólo en el Estado puede alcanzarse el reinado

del bien y la justicia, la perfección última del hombre” “Porque el todo está siempre por encima de las partes, y una vez

que es destruido éste, ya no hay partes, porque solas, carecerían

de función alguna”.

2. Fin del estado?

La ciudad es una entidad dinámica, un ser vivo("organicismo social"), que persigue un Fin o Bien común: la felicidad

de sus ciudadanos. Los

hombres no se han asociado para vivir, sino para "Vivir bien", que implica bienes materiales y sobre todo, vivir conforme a la

virtud. Aristóteles da pues a la política un claro contenido ético.

Por tanto el Estado/polis no

es un fin en sí mismo, es un medio. Por eso, Aristóteles no defiende el totalitarismo político:

el fin del Estado no es él mismo, sino la

felicidad y la perfección moral de todos los ciudadanos.

Pero hay un problema, ¿ otros animales

también parecen sociales? Parece que sí, pero el hombre y su

Estado/polis pertenecen a otro orden social superior, como lo demuestra el

que sólo el hombre posee la

palabra/lenguaje, mientras que los animales sólo emiten voces de dolor o de

placer. Mientras que con el lenguaje(expresión de nuestra racionalidad) podemos comunicar y

compartir con los demás acerca del bien y el mal, de lo justo y la

injusto y de las demás cualidades morales, y con ello conseguir la

Felicidad. El pensamiento humano

sólo se perfecciona con sus semejantes y necesita a alguien a quien

decir lo que ha conocido. Sólo el pensamiento de Dios piensa en sí mismo.

En síntesis, el Estado no surge simplemente

para que la comunidad viva en sentido biológico, sino para que viva bien, en

sentido moral, para que todos sus individuos alcancen la felicidad. Si no

consigue su objetivo, carece de justificación.

3. Grupos sociales y

formas de gobierno?:

A/ Las formas de gobierno en comparación con

Platón:

Para

Aristóteles, las teorías políticas de Platón no sólo eran demasiado idealistas

e elitistas, sino que además estaban basadas en análisis incorrectos de

lo que es una sociedad y un Estado(instituciones que lo rigen).

Platón pretendía que las

sociedades, y el Estado que la organiza, fuesen una unidad perfecta de sus individuos, que

actuarían como un todo superior, desenvolviendo las funciones para las que

estuviesen más capacitados. Para Aristóteles, esto é imposible en la práctica ,

y además sería un objetivo perjudicial, porque anularía las diferencias entre

los miembros, que es lo que enriquece, según Aristóteles, las sociedades.

Coincide con Platón en la

fidelidad al esquema de la

pequeña ciudad-Estado o polis, considerando como absurdo el ideal cínico del

estado natural(sin normas/anárquico) o el estado imperialista/totalitario de su

alumno Alejandro Magno.

El método con el que

Aristóteles afronta el estudio

de las formas de gobierno es radicalmente distinto al de

Platón. Éste se preocupa de definir una utopía(un estado perfecto/ideal para

todos los hombres) futura; Aristóteles

se dedica a estudiar las distintas constituciones actuales para encontrar la

más adecuada al momento. O sea, entendió la Ética y la Política como una ciencia empírica, no exacta, basada en la

experiencia acumulada, lo que explica que recopilara 158 constituciones

políticas de las principales ciudades griegas, ayudado por sus discípulos

La teoría aristotélica de las formas

políticas es notablemente pragmática, realista, flexible y bastante fluctuante.

"No fija el gobierno que debe sino de los que hay, escoger el más

adecuado" para cada sus necesidades

y circunstancias y conseguir el mayor

grado de felicidad posible.

B/Tipos de gobiernos y grupos sociales:

Una polis debe tener un

sistema de gobierno para que proporcione un marco de leyes e instituciones que

hagan posible la felicidad. Aristóteles, modela, justifica, condiciona las formas políticas teniendo en cuenta la diversidad y complejidad de las sociedades evitando proponer fórmulas políticas demasiado tajantes, sistemáticas o abstractas como hizo Platón.

Por

su pragmatismo Aristóteles no mostró preferencia por ninguna forma de gobierno

pero recurre a la misma clasificación nominal que los sofistas:

A/ Justos: Monarquía,

Aristocracia y Democracia(politeia). Gobiernan los mejores y más

virtuosos y lo hacen en vistas al Bien común.

B/Injustos: Tiranía, Oligarquía(plutocracia) y Demagogia. Son las

degeneraciones de los justos; surgen cuando se impone el interés particular,

las pasiones, la arbitrariedad.

De todas

formas, Aristóteles no otorga la

primacía a ninguna forma de gobierno justo, y se muestra muy pragmático al

tener en cuenta las diversas condiciones geográficas, económicas o de

psicología de los pueblos

que conducen a estos a inclinarse en la realidad por sistemas con

elementos de A y de B.

Si hay que inclinarse por un sistema él

lo haría finalmente, por un sistema mixto, una "politeia" gobernada

par los mejores, los verdaderos ciudadanos, la numerosa clase

media/virtuososPor eso deben gobernar los ciudadanos de una amplia clase media que

protegerán a los pobres de la opresión de los ambiciosos ricos y a los ricos de

la confiscación por parte de los pobres(una

carga y un peligro para el Estado siempre). . Como vemos el argumento

es de base ética: estos ciudadanos practican la virtud del término medio, adaptado a las

circunstancias, a la naturaleza concreta de los hombres y a las exigencias de la

sensatez.

Vemos que intenta conciliar el

pp. Democrático(basado en el número) y el principio

elitista/aristocrático(basado en la calidad del gobernante).

También legitima la

esclavitud puesto que hay hombres con pocas aptitudes dotados para la

obediencia y el trabajo, y otros cuyas aptitudes intelectuales van dirigidas a

la virtud y a la política(los ciudadanos).

Pros y contras de la política aristotélica:

A. Aristóteles es nostálgico. pues vemos que continúa prisionero de las fórmulas tradicionales.

Lo vemos en 2 ejemplos:

1º En la época de Filipo/Alejandro sigue mostrándose, en general, partidario de

la Ciudad-Estado.

2º Aún cuando es el

defensor de la activa clase media pretende para ella que se libere de ocupaciones manuales o

comerciales y se dedique únicamente a labores intelectuales con fines

ético-políticos. Las únicas tareas que merecen su aprobación son la

deliberación, la justicia, el ejército o la religión. Es un elitismo claro. Por lo

tanto, para Aristóteles unos

hombres son libres por naturaleza y otros esclavos, y para estos últimos

la esclavitud es algo justo y conveniente. Ellos tienen que trabajar para que

los ciudadanos libres estén desocupados de tareas penosas y puedan dedicarse al

pensamiento, a la filosofía, a la amistad. La felicidad y la perfección no son

algo a lo que todos puedan aspirar

B. Es realista, ya que se muestra incierto,dubitativo,

vacilante, en sus puntos de vista teóricos, quizá porque comprendió la

complejidad de las sociedades humanas:

* Admite en mayor o menor grado cualquier régimen —excepto la tiranía, por